男兄弟や女姉妹の次の子は上の子と同性になる確率が高い、浜松医科大など

2023年07月18日16時55分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

浜松医科大学と国立環境研究所(環境研)の両者は7月14日、エコチル調査の約6万人を対象に、生まれてくる子どもの性別と子どもの兄弟姉妹の性別の関連性について調べた結果、過去に連続して男児のみを妊娠・出産している場合は、連続して女児のみを妊娠・出産している場合よりも、次の妊娠機会で男児を妊娠・出産する確率が高いことがわかったと共同で発表した。

同成果は、浜松医科大 生殖周産期医学講座の宗修平特任講師、環境研 エコチル調査コアセンターの山崎新コアセンター長、同・中山祥祠次長らの研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

環境省が2010年度から開始した「エコチル調査」は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするため、全国の約10万組の親子を対象に実施されている、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査だ。同調査では、臍帯血(さいたいけつ)、血液、尿、母乳、乳歯などの生体試料を採取して保存・分析すると同時に、その追跡調査が行われている。

今回の研究は、エコチル調査で収集されたデータのうち、主に生まれてくる子どもの性別と子どもの兄弟姉妹の性別データを利用して行われた。ヒトの性別は、精子が男性になる性染色体のY染色体を卵子に運ぶか、女性になるX染色体を運ぶかで決定され、卵(X染色体のみ)に受精した瞬間には性別が決まっている。このような受精時の性比を「一次性比」という。今回の研究では、一般的な性比算出方法を採用し、女児の数を1とした場合の男児の割合で示された。ただし、受精しても流産や死産になる場合があり、中絶が選択される場合もある。そのため、実際の出産時の性比は一次性比と区別され、「二次性比」と呼ばれる。

英国の研究者であるロナルド・フィッシャーによって1930年に唱えられた「フィッシャーの原理」によれば、多くの動物の二次性比は1:1で拮抗するとされるが、ヒトではわずかに男児の方が多いことが知られている。その理由として、一次性比が男児に偏っていることが原因であるという報告もあれば、二次性比に影響を与える流産や死産となる女児の割合が男児に比べて多いために、結果として二次性比が男児に傾くという報告もある。

そこで研究チームは今回、エコチル調査に参加した10万4062名の妊娠初期の女性を対象に、過去に妊娠した子どもの性別と、今回妊娠・出産に至った子どもの性別に関連性があるかどうかを調べたという。

●

エコチル調査参加者のうち、過去に妊娠した子どもの性別が不明もしくは記載されていないことが多い流産・死産・中絶などを経験したことがある女性は除外され、最終的に6万218名を対象に調査が行われた。

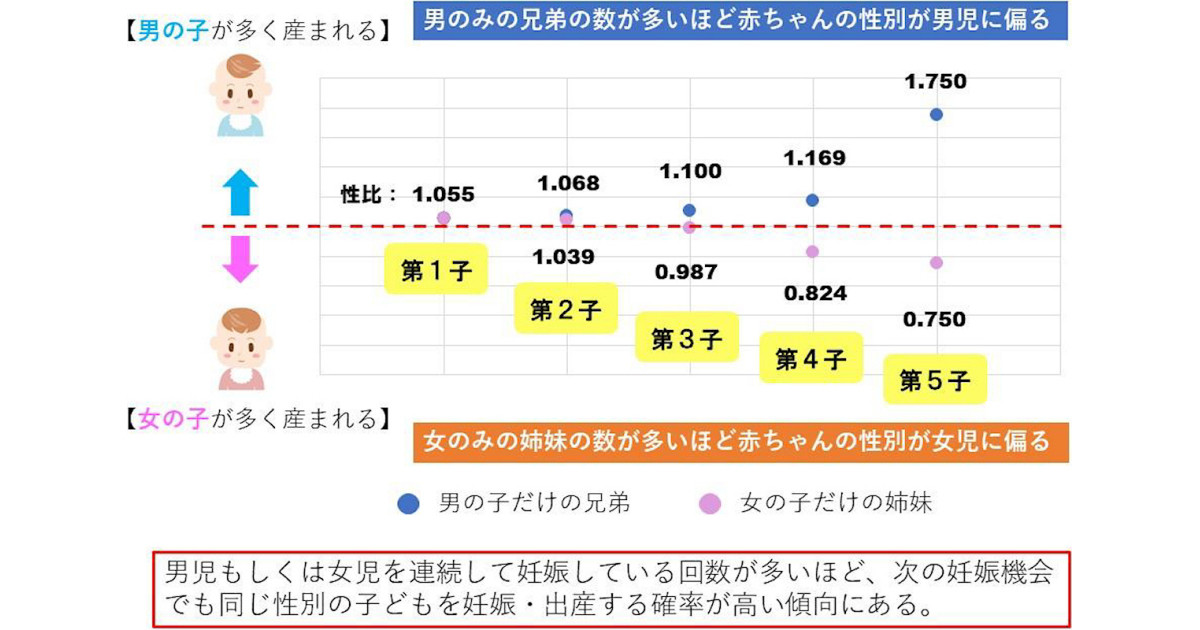

対象者のうち、今回が初産(第一子)だった場合の子どもの二次性比は1.055だったという。これに対し、第一子が男児だった場合の第二子の二次性比は1.068、反対に女児だった場合は1.039であり、わずかに第一子と同じ性別の子どもが生まれる傾向があったとする。

さらに、第三子以降でエコチル調査に参加した女性に着目すると、過去に連続して男児のみを妊娠・出産している場合の子どもの二次性比は1.112であり、男児へのより高い偏りが認められたとする。反対に、連続して女児のみを妊娠・出産していた場合では0.972と、女児への偏りが認められた。

統計的な解析の結果、過去に連続して男児を妊娠・出産している場合は、連続して女児を妊娠・出産している場合より、次回も男児となる確率が7%程度高いことが導き出されたとする。また統計上、このような子どもの性別の偏りが偶然生じる確率は極めて低く、何かしらの要因の結果として引き起こされた偏りであると考えているとしている。

さらに、【男男】兄弟の場合の次の子どもの二次性比は1.100であるのに対し、【男男男】では1.169、【男男男男】では1.750と、男児がより多く連続している場合は次回も男児を妊娠する可能性が高くなっていく傾向が認められた。また、【女女】姉妹の場合の次の子どもの二次性比は0.987であるのに対し、【女女女】では0.824、【女女女女】では0.750と、女児がより多く連続している場合は、こちらも次回も女児を妊娠する可能性が高くなる傾向が認められたという。

今回の調査結果により、過去に連続して男児のみもしくは女児のみの妊娠経験がある場合、次の妊娠機会で生まれる子どもの二次性比は両者の間で同等ではないことが判明した。研究チームは、このような子どもの性別の偏りの原因が父親と母親のどちらにあるのか、あるいは夫婦の相性による問題なのかは興味深いとする。そして今後はその点について調べることが課題であり、その点を解明することは、ヒトの性比に関する理解を進めることの一助になると考えているとしている。

関連記事

- BMI17.5未満の若年の低体重女性は栄養障害に陥りやすい、藤田医科大が確認

- 授乳期の短鎖脂肪酸が子どもの気管支喘息を改善する可能性、理研などが発表

- 東大など、内臓の左右非対称性が生じる仕組みをマウス実験により発見

- 日光浴が妊活の鍵? 明大が日が長いとマウスの排卵周期が安定することを発見

- 妊娠中の野菜接種量と乳児のアトピー性皮膚炎発症に関連か 千葉大が発表