山口大、ペルム紀末の大量絶滅後も環境が長らく回復しなかった証拠を発見

2023年05月23日19時01分 / 提供:マイナビニュース![]()

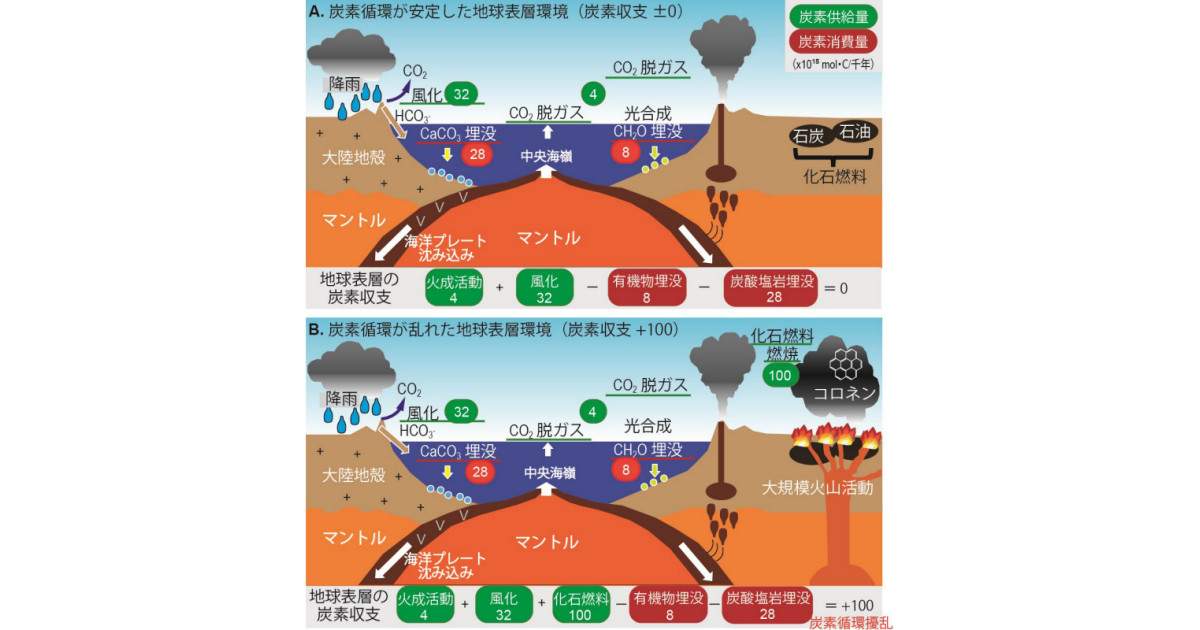

山口大学は5月22日、地球生命史上最大となる90%以上の種が絶滅した「ペルム紀末の大量絶滅」(約2億5000万年前)の後、生物の多様性が回復するのに500万~1000万年という異常に長い時間がかかった理由として、同大量絶滅の原因とされる大規模火山活動が、その後の時代の中生代の前期三畳紀の間にも繰り返し発生し、生物・環境の回復を妨げていたという仮説を検証するため、下部-中部三畳系の堆積岩を用いて、高温燃焼起源有機物「コロネン」の記録を復元した結果、高温燃焼による大気・海洋への急激な炭素の注入と海洋動物多様性の減少が同時的に繰り返されたことを明らかにしたと発表した。

同成果は、山口大 創成科学研究科の齊藤諒介助教を中心に、東北大学、中国地質大学、名古屋大学などの研究者を含む国際共同研究チームによるもの。詳細は、地球惑星科学全般を扱う学術誌「Earth and Planetary Science Letters」に掲載された。

[ 続きを読む ]

関連記事

- 史上最大の大量絶滅が起きた理由とは? 山口大などがその解明へ成果を発表

- ペルム紀末の大量絶滅が次の前期三畳紀でも再燃した可能性、山口大が発見

- 「デボン紀大量絶滅」の主要因も大規模火山活動だったことを東北大が解明

- 東北大、ペルム紀末に起きた史上最大の生物大量絶滅の原因の証拠を発見

- 三畳紀の海洋生物の大量絶滅と恐竜の多様化は200万年続いた雨が原因か?