九大など、六方晶窒化ホウ素の大面積合成に成功 2次元材料の応用に光

2023年02月08日18時43分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

九州大学(九大)、大阪大学(阪大)、産業技術総合研究所(産総研)、科学技術振興機構の4者は2月7日、化学気相成長法と呼ばれる方法で均一な多層の「六方晶窒化ホウ素」(hBN)を大面積に合成し、さらにそれを用いて大規模なグラフェンデバイスの特性向上につなげることに成功したと共同で発表した。

同成果は、九大 グローバルイノベーションセンターの吾郷浩樹主幹教授、同・パブロ・ソリス-フェルナンデス特任准教授、同・深町悟研究スタッフ、阪大 産業科学研究所の末永和知教授、産総研のユンチャン・リン主任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のエレクトロニクスの全般を扱う学術誌「Nature Electronics」に掲載された。

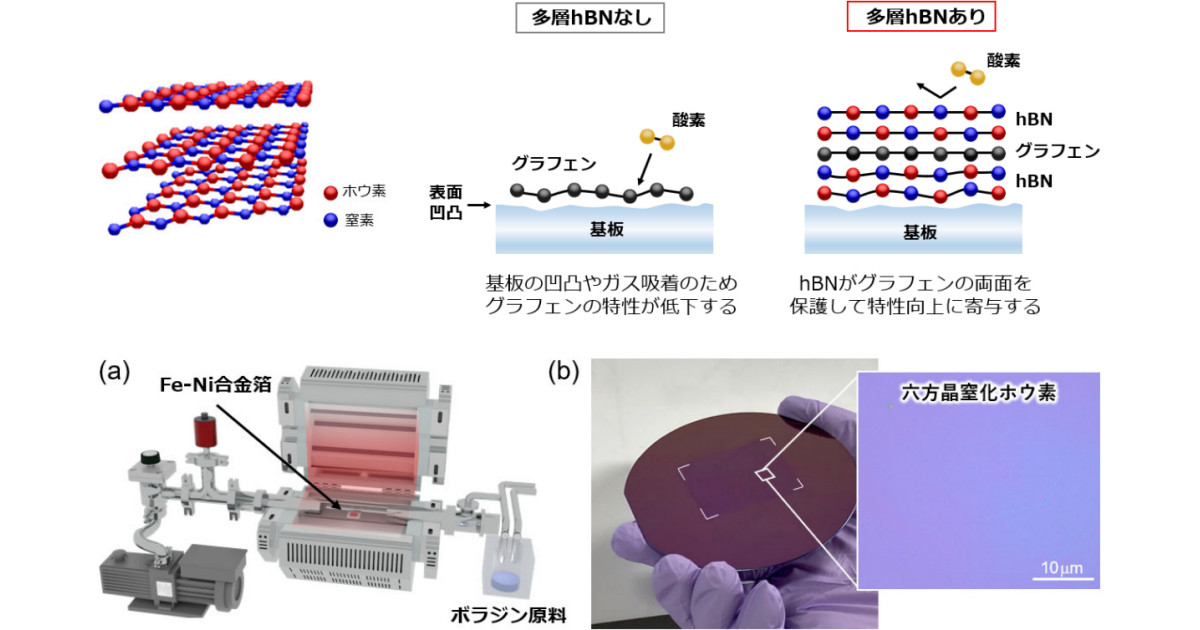

次世代半導体材料として、二次元材料であるグラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)などの研究開発が進んでいる。しかしそれらは、構成原子の大半が表面に出ているため、設置する基板の凹凸や電荷、および表面に吸着した酸素や水などに大きな影響を受けてしまい、本来の優れた特性を発揮できないという課題を抱えていた。

それらの課題を解決できるのが、絶縁性の二次元材料であり、グラフェンと同じ六方格子からなる上、原子的にフラットな構造を持つhBNだ。上下を多層hBNで保護したグラフェンは本来の特性が現れ、電気・光特性が格段に向上することが確認済みだ。またTMDCにおいても、多層hBNはキャリア移動度や発光効率の向上などに有効である。こうした理由から、二次元材料の物性探索や電子・光デバイス応用には多層hBNが不可欠となっている。

しかしグラフェンやTMDCとは異なり、多層hBNを大面積かつ均一に合成する技術はまだ確立されておらず、今後の二次元材料の半導体応用を考える上で、デバイスに使えるレベルの多層hBNを大面積で合成することが強く望まれていた。そこで研究チームは今回、それを試みることにしたという。

hBNの合成は、ホウ素と窒素を含む原料であるボラジン(B3N3H6)を高温下で反応させる化学気相成長(CVD)法を用いて行われた。ボラジンの分解と窒化ホウ素の生成において重要な役割を果たすのが、鉄とニッケルを主成分とする市販の合金箔だ。ボラジンを約1200℃に加熱した反応炉に導入して、この合金箔と反応させることで、箔の表面に厚みが2~10nmで大面積の多層hBNを得ることに成功したという。これを光学顕微鏡などで観察した結果、色むらが少なく、厚さが比較的均一な多層膜が確認された。

●

次に、多層hBNの特性評価のため、グラフェンとの積層についての検討がなされた。多層hBNもグラフェンも金属上で合成されるため、二次元材料の品質に大きな影響を与える重要なプロセスである「転写」作業が必要となる。今回は、hBNとグラフェンの一連の転写と積層が検討された。すると、多層hBNの転写においては、標準的な金属箔のエッチング法よりも金属残渣を残さない電気化学法が、グラフェンにとって非常に好ましいことが解明された。このような手法により、また、グラフェンをhBNで挟み込んだ構造も大面積で得られたという。

最後に、CVD法で大面積に合成された多層hBNが、グラフェンの特性向上に寄与するかどうか、デバイスを作製した上で評価が行われた。グラフェン/hBN積層デバイスの断面の電子顕微鏡画像とその元素分析から、11層の多層hBNの最表面に1層のグラフェンが存在することが判明。各タイプのデバイスについて、60個以上のデバイスを測定して系統的な比較を実施した結果、電気化学法がエッチング法よりも高い移動度を示すこと、ならびにグラフェンの上下をhBNでサンドイッチすると移動度の向上効果が最も顕著に現れることが見出されたとする。

今回の研究については、非常に多くのデバイスが作製された上での評価であり、cmスケールの基板全体にわたってhBNの効果が見られることを示したところが特筆すべき点とした。

研究チームは今後、hBNの均一性をさらに向上させるとともに、大面積化も進めていくという。それに加え、転写の際に生じる皺(リンクル)や気泡(バブル)などを抑制していくことで、グラフェンデバイスの一層の特性向上を目指すとした。それにより、グラフェンを用いた光・磁気・生体センサの特性向上につなげ、産学官連携を通じてグラフェンの実用化に大きく貢献していくとする。また同時に、半導体として期待されるTMDCについても、今回のhBNを用いて物性を向上させ、次世代半導体の開発と産業応用へと貢献していくとしている。

また学術面では、種類の豊富な二次元材料の高度な積層技術を通じて、二次元物質の積層や空間によってもたらされる学理を構築し、日本発の「2.5次元物質」という新概念に基づく研究を展開していくとした。

関連記事

- 日向灘の最大級1662年、巨大地震だった可能性 京都大など断層モデル示す

- 愛媛大、高濃度トレハロースを用いて3次元培養真皮シートの作成に成功

- EUV露光の高出力化に期待、北大が光源プラズマ流の観測に成功

- すばる望遠鏡、直径8.3mの主鏡の再蒸着を5年ぶりに実施!